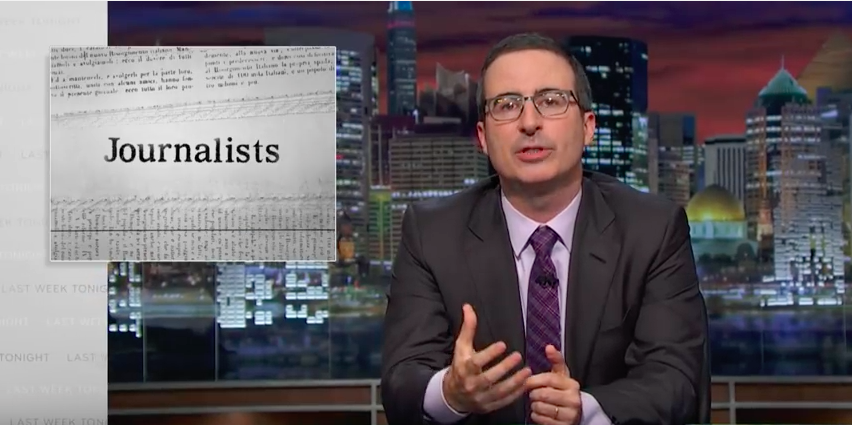

In dieser Woche teilten viele meiner Kollegen die Folge von „Last Week Tonight“ mit John Oliver über Journalismus. Der Moderator der Satiresendung beklagt darin den Zustand der amerikanischen Zeitungsindustrie und wirft seinen Zuschauern vor, an der Misere Mitschuld zu sein, weil sie für Journalismus kein Geld ausgeben wollen. „Ihr bringt uns um“, ruft er in dem Beitrag.

Eine ähnliche Debatte führen wir in Deutschland, für Inhalte steht immer weniger Geld zur Verfügung. Die Strategie ist mittlerweile überall die gleiche: Festangestellte Redakteure werden auf ein Minimum reduziert. Die Übriggebliebenen sollen die Texte weitesgehend nicht mehr selbst produzieren, sondern nur noch verwalten. Die Inhalte werden outgesourced und ohne Personalkosten eingekauft. Dafür suchen die Redaktionen gute Autoren, die sie aber nicht gut bezahlen wollen.

Content is king

Nicht für alle Mitglieder einer Redaktion steht wenig Geld zur Verfügung. Viele Redaktionen leisten sich immer noch mehrköpfige Chefredakteur-Teams mit Spitzengehältern und kaufen große Namen teuer ein. Wer über den content entscheidet, ist viel wert, wer ihn produziert nicht. Content ist nicht der king, content ist eine arme Sau. Wer sich mal richtig gruseln will, sollte den tumblr Was Journalisten verdienen des Verbandes Freischreiber lesen. Dort veröffentlichen freie Journalisten anonym ihre Honorare. Ein kleiner Auszug:

SZ: 1,33 Euro pro Zeile für einen Text im Panorama

Spiegel Online: 150 Euro für ein 1,5-seitiges Porträt

Zeit Online: 180 Euro für eine Analyse mit aufwendig recherchierten Hintergrundinformationen

Man kann davon ausgehen, dass keiner der Texte an einem halben Tag entstanden ist, sondern wahrscheinlich mehrere Tage in Anspruch genommen hat. 150 Euro für zwei oder drei Tage Arbeit? Bei laufenden Kosten für Versicherungen, Steuern, Miete und Auslagen? Und das sind noch die großen Mediennamen, bei Lokalzeitungen sieht die Lage nochmal ganz anders aus. Würde ein Start-up-Gründer ein solches Business-Modell vorlegen, würden sich die Investoren totlachen. Wir sprechen hier nicht von Einkünften von Schulabrechern, sondern von Akademikern, die häufig zwei extra Jahre an Journalistenschulen waren und über viel Arbeitserfahrung verfügen.

Zeit Online hat kürzlich in einem Artikel unter dem Titel Freie Knechte Zahlen der Künstlersozialkasse (KSK) veröffentlich, ohne die sich viele freie Autoren ihre Selbstständigkeit gar nicht leisten könnten. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von freiberuflichen Schreibern lag 2015 bei 19.061 Euro brutto. Die unter 40-Jährigen kommen im Schnitt auf 17.210 Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Arbeitnehmers 2015 betrug in Deutschland 32.643 Euro brutto.

Wozu führt das?

Ich kenne kaum mehr freie Journalisten, die sich ausschließlich über Print-Journalismus finanzieren können. Die meisten haben verschiedene Tätigkeitsfelder und setzen sich ihr Monatseinkommen wie einen Baukasten zusammen. Viele lassen sich von den vergleichsweise hohen Honoraren im Corporate Publishing locken, manche flirten mit der PR. Berufsfelder, die eigentlich strickt getrennt werden sollten. Wer das heute sagt, klingt wie ein pathetischer Idealist.

Ich selbst habe wenige Monate, in denen ich mehr verdiene, als in der Zeit als Jungredakteurin nach Tarif in der Redaktion vor drei Jahren. Als Freiberuflerin habe ich aber mittlerweile weitaus mehr Erfahrung und trage mehr Verantwortung. Von meinem Job, den ich liebe, nicht leben zu können, frustriert. Es ist doch lächerlich, dass ich ihn wie ein Hobby über andere Jobs finanzieren muss.

Und die Anfragen werden immer absurder. Vor einiger Zeit wurde mir ein Baumgutschein statt einem Honorar angeboten. Eine Redakteurin gestand neulich, als ich ablehnte, für einen Euro pro Zeile zu schreiben, dass sie den Text auch nicht für so wenig Geld schreiben würde. Eine Firma wollte mich kürzlich für ein Filmprojekt engagieren, aber kein Geld bezahlen. Die breite Öffentlichkeit durch das Projekt sei doch eine schöne Werbung für mich. Hallo, geht`s noch? Sagen Sie zu Ihrem Vermieter auch, sorry, hab leider kein Geld für die Miete, aber ich wisch dafür das Treppenhaus? Dann glänzt es schön, wenn Gäste kommen.

Festangestellte Redakteure krallen sich an ihren unbefristeten Verträgen fest, obwohl sie vielleicht lieber etwas anderes machen würden. Aber die Angst vor der Unsicherheit ist zu groß. Ein Dozent, der an verschiedenen Journalistenschulen lehrt, erzählt mir seit Jahren, wie sehr das Niveau des Nachwuchses sinkt. Er wird immer jünger und unerfahrener. Kein Wunder, wer will nach acht Jahren Uni, Praktika, Journalistenschule schon gerne 152 Euro am Tag verdienen, wie die SZ es ihren Freien anbietet. Dass die Rechnung nicht aufgeht, hat ein Kollege in seinem Text aufgedröselt.

Was können wir tun?

Es ist ein Spagat: Die Branche ist kaputt, ja. Trotzdem ist der Job nach wie vor einer der Schönsten. Wer für ihn kämpfen will, muss sich in Verbänden vereinigen und immer wieder über Geld sprechen. Auch mit den Verlagen. Ziel müssen faire und transparente Honorare sein.

Und wir müssen vor allem aufhören als Einzelkämpfer durch die Gegend zu rennen und unsere Kollegen als Konkurrenten sehen. Wir sollten Kontakte weitergeben und zusammen Themenideen entwickeln. Dass wir untereinander nicht über unsere Honorare reden, hilft allein dem Auftraggeber. Der kann durch unser Schweigen weiterhin demjenigen weniger bezahlen, der nicht den Mut und die Forschheit hat, sich hartnäckig durch Verhandlungen zu beißen. Wer ein besseres Honoror ausgehandelt hat, wird das auch wieder bekommen, er verliert nichts, wenn auch andere gut bezahlt werden. Im besten Fall führt das dazu, dass Inhalte wieder an Wert gewinnen.

Und wir müssen lernen, nein zu sagen. Nein zu Angeboten, die man nur annehmen kann, wenn man alle Spiegel in seiner Wohnung abmontiert. Wer kann sich noch ins Gesicht schauen, wenn er sich selbst nichts wert ist? Wir müssen aufhören, uns ständig gegenseitig zu unterbieten. Denn nur wenn die Redaktionen keine guten Autoren mehr für schlechtes Geld finden, kann sich etwas ändern.