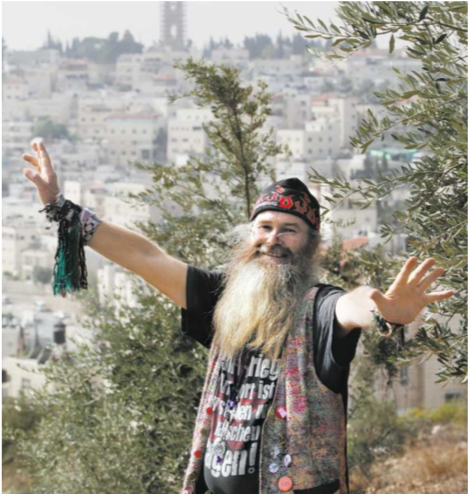

Hermann S. auf göttlicher Mission: Als Nachfolger des Messias will er der Welt Frieden bringen. Ein Fall von Jerusalem Syndrom.

von Eva Lindner, Die Zeit, 12. Dezember 2013

Wenn Jesus nicht mehr weiterweiß, schreibt er eine SMS. »Es lässt mir keine Ruhe, es geht echt um den Frieden der Welt«, tippt er und schickt die Nachricht an Politiker, Journalisten oder einen Pfarrer in Jerusalem. Da der Weltfrieden nur in der Heiligen Stadt und Wiege des Christentums herbeigeführt werden kann, schreibt er auch: »ICH persönlich komme nach Jerusalem, um frohe Botschaft zu verkünden.« Noch vor 2000 Jahren ließ der Messias seine Ankunft von Erzengel Gabriel anmel den, heute reicht ihm dafür sein Mobiltelefon.

Der Mann, der sich für den Sohn Gottes hält, heißt Hermann, kommt aus Glauchau in Sachsen und ist Gärtner. Doch statt Gemüsebeete um zugraben, will der 59-jährige lieber die Welt umkrempeln. Er will die Worte »seines« Vaters verkünden und Frieden zu den Menschen bringen.

Ein paar Tage nach der SMS steht Hermann S. in Israel auf dem Ölberg und hilft dem Pfarrer der Himmelfahrtskirche bei der Olivenernte. Von hier aus soll Jesus von Nazareth in Jerusalem eingezogen sein. Ein guter Ausgangspunkt also für die göttliche Mission des Jesus von Sachsen. In Jerusalems Altstadt angekommen, kann es Hermann S. allerdings passieren, dass er auf einen zweiten Jesus trifft oder auf einen dritten, auf König David, Moses, Johannes den Täufer, Petrus oder Maria. Denn etwa 200 Touristen, die Israels Hauptstadt jedes Jahr besuchen, bilden sich ein, eine Figur aus der Bibel zu sein.

Besonders vor den großen christlichen Feier tagen wie Weihnachten und Ostern wird Jerusalem von Scharen selbst ernannter Heiliger verschiedener Couleur heimgesucht. »Sie alle haben eine Mission, wenn sie hierherkommen, warnen vor dem Weltuntergang oder kündigen die Apokalypse an«, sagt Moshe Kalian, Distriktpsychiater der Hauptstadt. Er erforscht seit über 30 Jahren das sogenannte Jerusalem Syndrom und hat dazu zahlreiche Aufsätze und Bücher verfasst. Erst kürzlich ist sein Buch Jerusalem of Holiness and Madness erschienen.

So kommt es immer wieder vor, dass Männer in der Wüste Judäas aufgesammelt werden, die – in Hotelbettlaken gehüllt, mit einem Seil um die Hüften – da predigen, wo einst Jesus gepredigt hat. Andere steigen die Via Dolorosa mit einem Kreuz auf der Schulter hinauf und singen dabei Bibelverse. Eine Frau soll einmal versucht haben, in der Grabeskirche Jesus zu gebären. Und manchmal lösen die vermeintlichen Gesandten sogar Revolutionen aus wie der australische Schafhirte Michael Rohan. 1969 versuchte er, die al AksaMoschee in Brand zu stecken, weil er es als seine Aufgabe sah, für die Rückkehr des Messias alle nicht christlichen Gebäude auf dem Tempelberg zu zerstören. Das Attentat löste Unruhen in vielen Teilen der islamischen Welt aus.

Schon im Mittelalter beschrieben Pilger ihre besonderen Erlebnisse in der Heiligen Stadt. Der Jerusalemer Psychiater Heinz Herman diagnostizierte in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts als Erster das medizinische Phänomen, damals noch unter dem Namen Jerusalem Fieber. Seit den 1980er Jahren wird in Jerusalem intensiv an dem Krankheitsbild geforscht. Der israelische Arzt Yair Bar El prägte damals den Namen Jerusalem Syndrom und teilte die Patienten in drei Typen ein: Typ I hat eine medizinische Vorerkrankung, ist häufig manisch depressiv oder schizophren. Typ II ist anfällig für psychische Krankheiten und reist mit einer fixen Idee nach Jerusalem. Typ III gilt als gesund und wird erst in Jerusalem von dem Syndrom befallen. Meist ver schwindet die Störung nach wenigen Tagen von selbst, ähnlich wie bei akuten vorübergehenden Psychosen. Jedes Jahr landen etwa 50 der selbst ernannten Heilsbringer im Kfar Schaul Krankenhaus für Psychiatrie, wo ihnen mittlerweile eine eigene Abteilung gewidmet ist.

Hermann S. bleibt bei seinem Verweilen in Jerusalem ein Klinikaufenthalt erspart. Dafür predigt er lange und viel. Nach der Olivenernte sitzt er neben der Himmelfahrtskirche auf einer Bank im Schatten der Bäume und erzählt von seinem Vorhaben. Jerusalem soll sein Ausgangspunkt für Größeres sein. Von der Stadt, in der Jesus gewirkt hat und in der er gestorben ist, fühle er sich angezogen, schon über zehn Mal sei er hier gewesen. Demnächst will der pensionierte Gärtner von Jerusalem aus nach Kairo reisen und auf dem Tahrir Platz den Muslimen die Worte Gottes nahebringen.

Keine ungefährliche Mission, schließlich sorgt Hermann S. allein durch sein Auftreten für Irritationen. Mit dem langen, weißen Rauschebart und der randlosen runden Lesebrille auf der Nasenspitze könnte er gut in einem Einkaufszentrum den Weihnachtsmann mimen. Manchmal werde er auf der Straße schon als Gott angesprochen, bevor er überhaupt den Mund aufmache, sagt er. Auf seinem linken Unterarm trägt er Tätowierungen: Fisch, Davidstern und siebenarmiger Leuchter. Um den Hals baumelt ein Kreuzanhänger an einer Kette. Vor ein paar Jahren sei er in Jerusalem von Jugendlichen überfallen worden, die ihm eine Flasche über den Kopf gezogen hätten. Von seiner Aufgabe abgebracht hat ihn das aber nicht. »Mir wurde schon so viel Leid zugefügt«, sagt er. Zwei Ehefrauen hätten ihn verlassen, zu seiner Tochter habe er keinen Kontakt. »Ich gebe mein Leben für den Frieden.«

Hermann S. ist in einer protestantischen Familie auf gewachsen, als Kind habe er mit seiner Mutter immer Jesus, geh voran auf der Le- bensbahn gesungen. Heute hört er lieber Heavy Metal, trägt Lederbänder um die Handgelenke, Totenköpfe auf dem schwarzen Rock und eine Mütze mit Flammenaufdruck. »Ich wusste schon, was in der Bibel steht, bevor ich sie gelesen habe«, sagt Hermann. Und da gebe es ja auch noch den Theologen Benjamin Berger. Der messianische Christ und Leiter der Jerusalemer Christuskirche hat in einem seiner umstrittenen Bücher geschrieben, dass der nächste Messias aus Deutschland komme. »Also«, sagt Hermann S. und blickt vielsagend über seine Lesebrille hinweg.

Der Erlöser aus Glauchau ist für die Mediziner, die an dem Jerusalem Syndrom forschen, ein typischer Fall. »Die meisten sind männlich, Single und kommen aus streng protestantischen Familien«, sagt der Jerusalemer Psychiater Moshe Kalian. Hermann S. selbst sagt: »Es ist doch so: Wir sind alle die Nachfolger von Jesus, nur einer muss den Job halt machen. Ich zieh das Ding jetzt durch.«

Der Mann aus Sachsen ist ein Anpacker. Wenn er mit der Herstellung des Weltfriedens nicht weiterkommt, schickt er E-Mails an Kommunalpolitiker oder an den Ministerpräsidenten seines Bundeslandes. Am Ende unterschreibt er mit »IHS«. Das Christusmonogramm »Jesus, Heiland, Seligmacher« hat er zu »Ich, Hermann S.« umgedeutet. Vor zwei Jahren verbrachte er sechs Wochen in einer geschlossenen Klinik, wurde mit dem Neuroleptikum Haloperidol behandelt, das bei schizophrenen Syndromen ein gesetzt wird. »Religiöser Größenwahn« lautete die Diagnose.

Das Jerusalem Syndrom ist als solches zwar nicht im Diagnoseklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation verzeichnet, als Krankheit gilt es dennoch. »Man würde das Jerusalem Syndrom unter der Diagnoserubrik ›akute vorüber gehende psychotische Störungen‹ einordnen«, sagt Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Psychiater. Diese trete häufig nur temporär auf, solange sich die Betroffenen in Israel befinden, sie könne sich aber auch zu einer anhaltenden Identitätsstörung entwickeln. Meist ist sie verbunden mit Wahnvorstellungen, Visionen, affektiv verändertem Verhalten und einem starken Mitteilungsbedürfnis.

Die Heilige Stadt ist allerdings nicht die einzige, die ihre Besucher gelegentlich geistig verwirrt. Mit dem Jerusalem Syndrom verwandt ist das Stendhal Syndrom, bei dem Touristen in Florenz von einem ekstatischen Wahn befallen werden, wenn sie die bedeutenden Kunstwerke betrachten. Das Venedig Syndrom wiederum beschreibt die Tatsache, dass Touristen in der Lagunenstadt häufiger Selbstmord begehen als in jeder anderen Stadt Italiens. Und das Paris Syndrom befällt vor allem asiatische Touristen, wenn ihre romantischen Erwartungen an die Stadt der Liebe auf die oft sehr unromantische Realität vor Ort treffen.

»Bei dem JerusalemSyndrom ist es ähnlich«, sagt Distriktpsychiater Moshe Kalian. »Viele Pilger erwarten in Jerusalem die Erfüllung ihrer religiösen Sehnsüchte nach Erlösung und Erleuchtung. Wenn sie dann auf alltägliche Schwierigkeiten wie Orientierungsprobleme oder Sprachbarrieren treffen, kann es zu einer emotionalen Überreaktion kommen.«

Kalian selbst ist übrigens überzeugt, dass es den von seinem Kollegen Bar El beschriebenen Typ III ohne Vorerkrankung gar nicht gibt. Eine Stadt allein könne keine Krankheit hervorrufen. »Jeder, der an dem Syndrom erkrankt, hat eine psychiatrische Vorgeschichte«, sagt Kalian. In Jerusalem fänden Betroffene allerdings eine Bühne, um ihr Drama zu inszenieren. Ihre Anfälligkeit werde hier verstärkt durch die religiös aufgeladene Atmosphäre, aber auch durch den Jetlag oder die Strapazen der Reise.

Hermann S. hat es in diesem Urlaub nicht mehr geschafft, nach Kairo zu fahren und die Muslime zu bekehren. Nach der Olivenernte auf dem Ölberg ist er noch ein paar Tage in Jerusalem geblieben. Dann ging der Flieger zurück nach Sachsen. Aber er will wiederkommen. Er hat noch viel vor, schließlich ist seine göttliche Mission noch lange nicht abgeschlossen.

Foto: Noam Sharon

Online auch zu lesen auf: zeit.de